「学力」だけでは乗り越えられない時代が来ている

昔のように「いい点数をとれば、いい学校、いい会社」という図式は、もはや成り立たなくなっています。

受験や社会の中で求められているのは、正解のない問いに向き合う力、

自分の意見を持ち他者と協力できる力、

自分の感情をコントロールして前に進む力といった、“非認知能力”です。

これらは、テストの点数では測れませんが、確実に人生を支える力になります。

そして、それは家庭や学校だけでは十分に育ちにくいのが現実です。

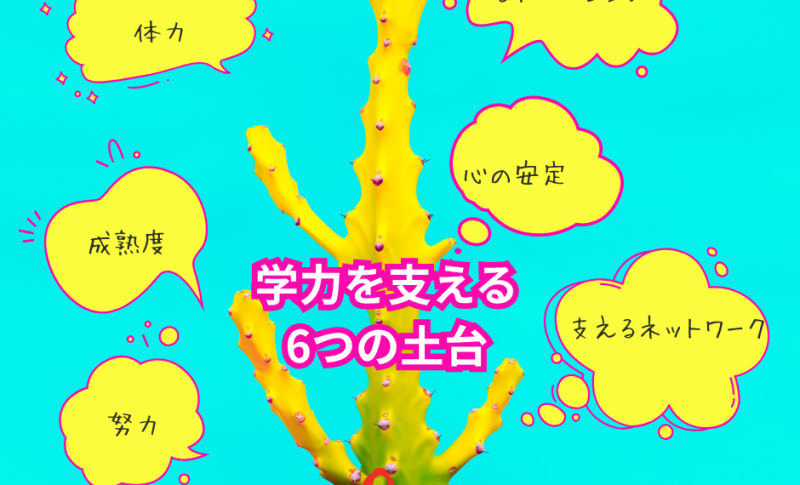

非認知能力とは何か?学力を支える6つの土台

「非認知能力」は、子どもが本来持つ学力を最大限に発揮するための土台ともいえるものです。

具体的には、次の6つの力が支えとなります:

-

体力:継続的な集中力や粘り強さの源

-

成熟度:感情や行動のコントロール力

-

努力:コツコツと積み重ねる力

-

モチベーション:目的意識ややる気

-

心の安定:不安定な状況でも自分を保つ力

-

支えるネットワーク:応援し合える関係性

学力が高くても、これらが崩れていては、受験や人生の大きな壁は乗り越えられません。

ダンスやバレエで非認知能力が育つ理由

ダンスやバレエは「非認知能力の宝庫」とも言われています。なぜなら、レッスンの中には以下のような力が自然と育つ構造があるからです。

-

粘り強く挑戦する力

→「難しいステップができない」から始まり、「でも何度も練習するうちにできるようになった」経験を繰り返すことで、あきらめない力が身につきます。 -

自分の感情をコントロールする力

→「うまくいかなくても泣かない」「人の前で落ち着いて踊る」など、感情と行動のコントロール力が育ちます。 -

自己効力感

→自分で練習し、できるようになった達成感は「自分にもできるかも」という自己信頼を育てます。 -

好奇心と主体性

→新しい振付や表現を学ぶ楽しさが、学びへの前向きな姿勢を引き出します。 -

レジリエンス(回復力)

→失敗してもへこたれずに「次はこうしてみよう」と思える気持ちの切り替えが養われます。 -

他者との共感・協調性

→グループで踊る中で他人の動きに合わせたり、失敗をフォローし合うことで共感力と人間関係の柔軟性が磨かれます。 -

生活のリズムと自己管理能力

→レッスンに合わせてスケジュールを整える中で、規則正しい生活や時間管理の習慣が身につきます。

スタジオに通う子どもたちは、なぜか受験に強い理由

不思議なことに、当スタジオに通う子どもたちは、受験でも希望の学校に進学できているケースがとても多いのです。

「勉強だけでなく、学力を支える土台=非認知能力が育っているから」だと感じています。

また、ダンスのレッスンを増やしたい子どもたちは、

「もっとレッスンを受けたいから、勉強も頑張る」という自主性と責任感を自然に持つようになります。

「やらされる勉強」ではなく、「自分のための勉強」へと意識が変わること。

最近あるテレビ番組で、学生からの「なかなか勉強をやる気になれない」という相談に対して、専門家がこう答えていました。

「勉強を“自分事”として考えることが大切です」と。

まさにダンスやバレエは、その“自分事化”の力を育ててくれる習い事です。

「好きなことのために頑張る」

「やりたいことがあるから勉強する」という経験を通して、

子どもたちは勉強や努力を自分の目的に紐づけて捉えられるようになっていきます。

非認知能力の育成格差が、すでに日本でも始まっている

非認知能力の重要性に気づき、それを伸ばそうとしている家庭や教育者もいれば、

まだそれを知らず、テストの点数だけを追いかけている家庭もあります。「非認知能力格差」がすでに始まっているのです。

塾や学校、そして習い事。

どこで学ぶかによって、子どもの未来が大きく変わってしまう時代になっていることを、私たち大人はもっと真剣に受け止めなければならないのだと感じています。

まずは一歩、体験レッスンから

ダンスやバレエは、ただの習い事ではありません。

-

自分を信じる力

-

失敗しても立ち上がる力

-

人とつながる力

-

新しいことを楽しむ力

これらすべてが、受験でも、将来でも、確実にあなたのお子さまを支えてくれる「力」になります。

未来を切り拓く力を、今この瞬間から育てていきませんか?

お気軽に体験レッスンへお越しください。お子さまの中に眠る可能性を、一緒に見つけていきましょう。

7月18日(金)のレッスンは

| 時間 | クラス | 担当インストラクター |

|---|---|---|

| 18:00~19:00 | ジュニアブレイキン | ISAMU |

| 19:00~20:30 | ヒップホップ | SARA |

| 20:30~22:00 | ロックダンス | GO |

この記事へのコメントはありません。