「地頭がいい」とはどういうこと?

最近よく耳にする「地頭がいい子」。

これは単に「頭の回転が速い」とか「勉強ができる」ということではなく、

物事の本質を理解し、応用しながら問題を解決していける“思考力”や“柔軟性”を指します。

特に私が日米で教育に関わる中で実感しているのは、地頭の良さには言語力の高さが深く関係しているということです。

地頭の良さは、才能ではなく「後天的に育てられる」

「うちの子、地頭が良くないのでは…」と不安に思う必要はありません。

地頭は、生まれつきの才能ではなく、日々の環境や経験で育てていける力です。

そのカギを握るのが、「言葉を理解し、活かせる力」=言語力なのです。

言語力とは、

-

話を正しく理解し、

-

自分の中に落とし込み、

-

再現したり応用したりできる力。

つまり、コミュニケーションの中で学び、考え、発信するサイクルを回していける力です。

言語力を伸ばすには「イメージする力」が必要

言葉だけでは、なかなか人の心や行動は動きません。

必要なのが「イメージする力」です。

たとえば、「楽しい」と言われたとき、ある子は「笑顔の自分と友だちが遊ぶ様子」を思い浮かべたり、

別の子は「お気に入りの音楽に乗って踊る姿」を想像するかもしれません。

この言葉をイメージ化する訓練は、読書や対話だけでなく、実はダンスやバレエのレッスンでも磨かれていくのです。

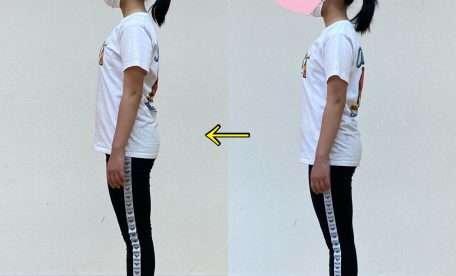

バレエやダンスが「言語力・想像力」を育てる理由

ダンスやバレエのレッスンでは、先生がよくこのような言葉を使います。

-

「ふんわり跳んでみよう」

-

「パキパキ動いてみて」

-

「頭のてっぺんから糸で引っ張られているように」

-

「まあるく回ってごらん」

これらは、言葉を通して“動きのイメージ”を引き出す表現です。

「ふんわり」と言われて、それがどういう状態かをイメージできる子は、それを体で表現しようとします。

言葉を“体で理解する”練習にもなっているのです。

また、音楽を聞いたときに「優しい感じ」「元気な感じ」などを感じ取る感性も、想像力の一部。

ダンスは、言葉・感覚・身体表現を総動員する活動であり、自然と言語力・想像力が育つ環境なのです。

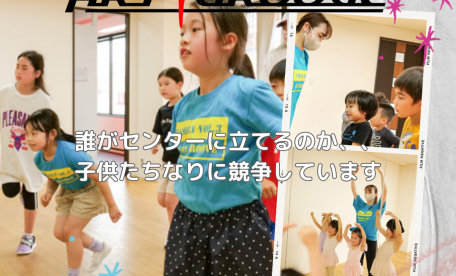

問題解決力もダンスで伸びる?

地頭の良さとよく結びつけられるのが「問題解決力」。

この力は、

-

言葉(情報)を正しく理解し、

-

分析し、

-

本質を見極めて、

-

判断・行動する

というプロセスで培われます。

ダンスのレッスンでは、

-

振付を覚える

-

ミスを修正する

-

自分で動きを考える

-

チームでそろえる

など、常に小さな「課題解決」を繰り返しています。

楽しみながら自然と“考える力”が養われているのです。

共感力の高い子は「国語力」との相性が良い

「人の気持ちに敏感」「空気を読むのが得意」な共感力の高い子どもは、言語の微妙なニュアンスを感じ取る力があります。

このような子には、「国語」にフォーカスした学びが非常に効果的。

国語力は、他の教科を学ぶ上での“土台”です。

言葉の意味や背景を読み取る力がつくと、算数の文章題も読み違えなくなります。

そしてその「言語力・国語力」の感覚を、ダンスやバレエのレッスンの中でも培えるのです。

言葉とカラダで育つ「本当の地頭」

地頭を育てるには、

-

日常の中で言葉に触れ、

-

想像力を働かせながら、

-

自分の中に落とし込む体験の積み重ねが大切です。

それを楽しく実践できる場が、ダンスやバレエのレッスン。

「ふんわりってどういうこと?」「この音楽ってどんな感じ?」と考えながら動く経験こそが、

地頭=思考力・言語力・想像力を育てる近道なのです。

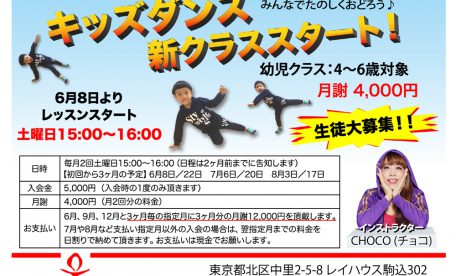

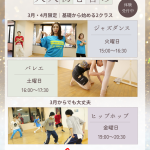

\体験レッスン受付中!/

当スタジオでは、想像力や言語力を育てる視点からもバレエ・ダンスレッスンを行っています。

共感力の高いお子さんにもぴったりのレッスンです。まずはお気軽に体験からどうぞ!

この記事へのコメントはありません。